マダニによる感染症

板橋稲門会 健康セミナー

板橋稲門会会員である窪田公一医師が毎月、健康に関わる様々な情報をお届けします。

マダニ

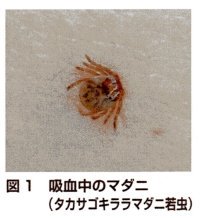

マダニは食品等に発生するコナダニや、衣服や寝具に発生するヒョウダニとは種類が異なり、野外に生息する吸血性のダニで、国内では約50種類が知られています。成虫の体長は2~8mm、幼虫・若虫では1~2mm程度で、野生動物や人間に寄生して血を吸います。マダニが体内に病原体を持っている場合に吸血されると、感染症を発症することがあります。

マダニが媒介する感染症

日本紅斑熱

これはリケッチア感染症で、マダニに刺されて2~8日で高熱、全身の発疹に加えて、刺し口と呼ばれる小さな痂皮が見られます。抗菌薬のテトラサイクリンで治療できますが、治療が遅れると重症化します。

重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

これはウイルス感染症で、マダニに刺されて6~14日で高熱、腹痛、下痢などを生じ、血液中の白血球や血小板の減少が見られます。抗ウイルス薬のファビピラビルで治療できますが、重症化すると死亡することもあります。SFTSの皮膚症状は通常見られないことから、マダニに刺されたことに気づかないケースもあります。SFTSはネコにも感染し、ネコから人間に感染する場合がありますので、弱ったネコにはむやみに近づかないほうが良いでしょう。

予防法

いずれの感染症も西日本に多いのですが、近年は地球温暖化の影響で、感染地が北上する傾向にあります。実際には病原体を持つマダニは少なく、過剰な心配は不要ですが、野外活動の際には肌の露出を避け、市販のDEET成分を含む虫除けスプレーを使用してマダニに刺されないよう心がけましょう。

マダニに刺されたら

自分で取ろうとするとマダニの口の部分が皮膚の中に残ってしまうことがあるので、医療機関(皮膚科や外科)を受診して除去してもらってください。また、マダニに刺されたあとに熱が出た場合は、必ず医療機関に相談してください。

参考:日本医師会雑誌 文責:窪田公一

ワクチンが有効_1-150x150.jpg)